农长渔发〔2019〕4号

各有关单位:

鼋是国家一级重点保护野生动物。为保护和拯救鼋,维护鼋种群延续,针对鼋天然栖息地及产卵场生境持续恶化、自然种群数量急剧下降的现状,我部组织编制了《鼋拯救行动计划(2019—2035年)》(以下简称《行动计划》)。《行动计划》就2019—2035年鼋保护的指导思想、基本原则、行动目标提出了意见,制定了具体的保护行动措施,是下一阶段实施鼋保护工作的行动指南。现将《行动计划》印发给你们,请遵照执行。

农业农村部

2019年11月18日

鼋拯救行动计划

(2019—2035年)

鼋(Pelochelyscantorii)又称作沙鳖、兰团鱼、癞头鼋和绿团鱼等,隶属爬行纲(Reptilia)、龟鳖目(Testudinata)、鳖科(Trionychidae)、鼋属(Pelochelys)。主要分布在珠江、澜沧江、瓯江、韩江和闽江各大支流中。

历史上,鼋在我国的江西、山东、湖北、江苏、浙江、广东、海南、福建等地均有分布。在国外,鼋主要分布于印度、孟加拉国、缅甸、老挝、柬埔寨、泰国、越南等地。鼋个体大,性成熟周期长,因栖息地破坏及人类滥捕,其分布区严重萎缩,种群数量急剧下降,已极度濒危。1989年,鼋被列为国家一级水生野生保护动物,2000年,被国际自然保护联盟(IUCN)濒危物种红色名录列为濒危物种(EN),2003年被列入濒危野生动植物国际贸易公约(CITES)附录II保护物种。

鼋是一种古老的爬行动物,是从龟类进化而来的鳖类代表之一,其在生物地理格局形成过程、古地理、生物进化等方面具有重要的科学价值,保护鼋对保护生物多样性、维护水生生态系统稳定、实现人与自然和谐发展具有重要的现实意义。按照党的十九大精神及国家推进生态文明建设的战略部署,为进一步落实好《中华人民共和国野生动物保护法》等有关要求,根据当前形势下鼋保护工作的迫切需求,特制定本拯救行动计划。

一、物种现状及行动的必要性

(一)种群现状

据历史资料记录,鼋在我国的江西、山东、湖北、江苏、浙江、广东、海南、福建等地均有分布,具有较大的种群数量,上世纪80年代末至90年代初在多个历史分布地相继发现了野生鼋群体。近20多年来由于涉水工程建设、水域污染、过度捕捞、无序挖砂等人类活动影响,鼋栖息地及产卵场遭受破坏,种群数量急剧下降。进入21世纪后,鲜有发现野生鼋的报道。从2014年起中国水产科学研究院珠江水产研究所对珠江水系绥江和韩江流域鼋历史分布区域进行野外实地调查,均没有发现鼋个体或者活动踪迹,野生群体极度濒危。

(二)保护工作现状情况

围绕鼋保护,有关主管部门、科研单位及企业在重要栖息地建设、资源收集与保存、人工群体扩增、人工繁殖等方面开展了一些工作。但是由于保护投入及科研力量参与不足,鼋种群恢复工作尚未取得实质性进展。

1.物种及其关键栖息地获得立法保护。1989年,鼋被列入国家一级重点保护野生动物名录。1999年,广东省肇庆市建立了广宁县鼋自然保护区之后,根据鼋历史栖息地及发现地全国相继成立了1个省级鼋保护区,10多处市县级鼋保护区,这些保护区对鼋物种及其栖息地的保护起到了一定作用,但仍面临诸多威胁因素。

2.保有少量鼋成体,人工繁育技术取得一定突破。近5年,通过对全国鼋保护区和养护基地资源调研结果表明,目前在6个人工圈养基地有人工养护成体鼋15只。在民间,还可能存有少量人工圈养鼋。2014年,中国水产科学研究院珠江水产研究所在鼋人工繁育技术方面获得突破,截至2018年年底,在珠江水产研究所和广东佛山高明等2个救护基地,成功人工繁育子一代幼鼋600余只。

3.相关保护科学研究取得初步成绩。近些年来,围绕鼋资源保存、繁育和养护的科研进展为物种保护提供了技术支撑。人工繁育和苗种培育、营养与病害防治等技术逐渐建立,子一代数量逐渐增多,人工繁育技术不断完善。有关保护养殖学、遗传管理、亲子鉴定技术、生殖细胞保存等生物工程技术均取得初步进展。

(三)行动的必要性

当前,随着经济社会的不断发展,涉水工程建设、水域污染、过度捕捞、无序挖砂等人类活动影响的不断加剧,鼋野生群体基本绝迹,加之人工保存的野生亲本数量极少,物种保护形势极其严峻,拯救鼋迫在眉睫。

1.鼋自然资源极度衰退,灭绝风险增大。近年来由于多种人类活动影响,鼋栖息地及产卵场遭受破坏,其种群数量急剧下降,进入21世纪后,鲜有发现野生个体的报道。对珠江水系绥江和韩江流域鼋分布区域进行野外实地科学调查,均没有发现鼋个体或者活动踪迹。鼋繁殖周期长,幼鼋成活率低,鼋后代在现有遭破坏的栖息地环境下很难完成生活史。如果不加以有效保护,我国鼋将面临野外灭绝的风险。

2.鼋人工保种需进一步加强。目前人工保种群体有一定数量,其中子一代不同年龄幼体鼋600余只,每年可繁殖约200只幼体鼋,但人工保种的野生个体数量极少,自然种群基本绝迹,而鼋性成熟周期长(约10年),保种群体尚不能在短期内发挥明显作用。同时,缺乏统一行动和规划,难以有效保持现有群体的遗传多样性、维持人工繁育群体的健康,实现人工繁育群体对自然群体的补充。

二、指导思想和基本原则

(一)指导思想

坚持习近平新时代中国特色社会主义思想,贯彻党的十九大关于推进生态文明建设战略部署各项要求,树立生态优先、绿色发展理念,落实《野生动物保护法》《中国水生生物资源养护行动纲要》及《中国生物多样性保护战略与行动计划(2011—2030年)》等有关要求,以鼋为主体,开展物种及其栖息地保护与恢复专项行动。通过机制创新、制度建设,提升生态系统功能和物种保护能力,增强公众保护与参与意识,推动形成政府主导、科技支撑、公众参与、社会监督的鼋保护体系,实现鼋物种延续和恢复,进而提升珠江等流域水生生物多样性,促进人与自然和谐。

(二)基本原则

一是坚持保护优先。保护珍稀濒危物种是保护生态系统安全最基本的工作,要积极采取措施,努力保护鼋自然种群及其生存环境,适度维持和扩增人工保种群体,保存好遗传资源。

二是坚持科技创新。以科技为先导,加强对鼋有关科学研究,全面深入了解鼋生物学特性、种群结构及变化规律、栖息地选择等基本信息,实施相应的精准保护技术和措施,实现对鼋有效保护。

三是坚持协作推进。充分调动各级地方政府、农业(渔业)主管部门、保护区管理机构、科研院所、大专院校的积极性,引导社会团体和基层群众多方参与,各方通力合作,建立全社会共同参与保护的有效机制。

四是坚持突出重点。以自然种群重建为核心,优先突破制约鼋物种延续的关键点,重点加强能力建设,推动建立鼋保护科技资源、管理信息、保护知识的共享平台,健全完善保护工作体系和协调机制,提升保护管理效率。

三、行动目标

(一)近期目标(2019—2025年)

1.摸清我国鼋自然种群分布、种群结构状况,开展栖息地环境保护和修复。

2.搭建较完善的监测、评估与预警体系,实现关键栖息地的有效保护。

3.推动建立国家级鼋保护、繁育研究中心,加强对鼋基础生物学、自然和人工繁育技术研究,开展鼋的人工保种工作,初步实现鼋规模化人工繁育。

4.实施鼋增殖放流,并开展放流效果评估。

5.建立和完善遗传管理体系,建立人工繁育群体和放流群体的遗传资源库,实现对放流个体的遗传跟踪管理,同时为人工繁育提供指导。

6.创新保护机制,构建由政府行政主管部门、相关科研院校、企业、非政府组织组成的鼋保护交流平台,通过制度建设,促进在主管部门指导下的科研单位、企业、社会公益组织合作,提高鼋及其栖息地保护水平。

7.划定并颁布鼋重要栖息地名录,开展物种恢复和生态修复工作。

8.开展保护宣传,提高社会关注度和参与度。通过开展各种形式的宣传、科普及教育活动,使公众对鼋保护意识及参与度得到明显提升。

(二)中期目标(2026—2035年)

1.建立鼋种群恢复和重建的规范和程序,加大增殖放流规模和力度,从2028年开始每年放流成体鼋数量不少于10组父母本,幼鼋不少于200只,自然种群达到一定的规模并保持稳定。

2.加大对鼋关键栖息地进行改良和修复,使放流的鼋能够在野外完成生活史。科学评估放流贡献,建立可自我维持的野外自然种群,野外群体数量逐步上升。

3.建设2~3处能容纳100只10龄以上的现代化人工保育基地,保持基地的正常、高效运行。

4.持续对人工保种群体和放流群体进行遗传管理,掌握遗传谱系。建立具有一定规模的鼋遗传资源库,有效保存鼋生殖干细胞。

(三)远景展望

到本世纪中叶,我国鼋得到切实保护,自然种群得到明显恢复,重要分布区域及栖息地环境得到明显改善,人工群体保育体系完备,群体稳定健康。

四、栖息地及种群保护行动

(一)野生资源调查及栖息地环境监测

1.背景。鼋种群数量稀少,加上人类活动的干扰,鼋栖息地和产卵场遭受破坏,鼋生存面临严重威胁,近10来年鲜有发现野生个体踪迹的报道。摸清鼋资源及栖息地现状对相应保护措施制定、保护措施调整、研究方向确定、种群变动趋势预测等有着重要意义,并可为今后的栖息地修复提供科学支撑。

2.目标。调查、监测、评估鼋野生资源和历史栖息地生境特征现状,建立和完善鼋栖息地档案,为鼋自然种群修复提供基础数据。

3.行动。(1)对鼋历史栖息地野生资源进行系统调查观测,了解其资源量、种群结构、分布和栖息状况。(2)开展鼋栖息地生境评估,了解越冬深水潭、产卵沙滩地、幼鼋摄食浅水地带和人为干扰等环境现状,建立鼋栖息地生境、饵料生物等档案。

(二)加强重要栖息生境建设和管理

1.背景。自从1989年鼋被列为国家一级重点保护水生野生动物以来,我国成立了一批以鼋发现地为核心区的重要栖息地保护区,但是现有重要栖息地的保护能力不足,基础力量薄弱,保护级别普遍偏低,人员、资金和管理缺乏,多年未开展相应的鼋资源调查,在目前的管理模式下,有关栖息地难以担负起保护鼋的责任。

2.目标。颁布鼋重要栖息地名录,完善鼋重要栖息地保护条件、基础设施和管理设施等能力建设,加强执法力度和规范化管理,努力减少各种人类活动对现有重要栖息地干扰,维持栖息地功能完整性。

3.行动。(1)加强鼋重要栖息地能力建设。依据现有重点保护栖息地基础条件,完善基础设施和管护条件建设。(2)进一步加强鼋重要栖息地管理,加强保护监管,开展涉水生生物及重要栖息生境影响评价,完善鼋重要栖息地的机构设置与运行。(3)健全管护基础设施,完善界碑、标志塔和宣传牌等,增设科普教育基地、标本室、实验室和展示馆等。(4)严控外来龟鳖进入鼋重要栖息地。查明栖息地水域外来龟鳖的种类、数量及分布区域,建立数据库和信息共享平台,建立预测和预警机制,建立阻断和消除技术手段。(5)逐步推进部分鼋重要栖息地升级,提高栖息地管理效率。

(三)修护生境和关键栖息地

1.背景。鼋作为大型龟鳖动物需要越冬深水潭、产卵沙滩地、幼鼋摄食浅水滩等重要栖息地条件,而随着水利工程、航运、挖砂作业等人类活动影响,鼋栖息地条件发生了明显改变,特别是产卵沙滩和幼鼋摄食浅水滩等生态环境的丧失,严重影响了鼋资源的补充。

2.目标。实施重要栖息地的生态修复工程,提高和改善现有关键栖息地(产卵沙滩地、浅水地带、越冬深水潭、饵料生物等)的生境适合度,进行重点产卵场和索饵场容量扩增,构建人工产卵沙场和索饵场,从而改善自然繁殖条件,提高幼鼋生长成活率,增加自然资源补充贡献力度。

3.行动。(1)加强人工繁育群体的仿生态繁育技术研究,筛选合适的水域生境进行鼋产卵沙滩地、浅水地带、越冬深水潭等栖息地环境修复。(2)通过河床底部环境、饵料生物等生态修复,改良索饵场生态环境,提高鼋幼体阶段成活率。(3)研究鼋栖息地保护策略和技术,制定《鼋栖息地监测技术规范》《鼋栖息地修复技术规范》,结合国家水生生物资源养护行动计划和各级地方政府相关生态修复和物种保护工程,实施栖息地修复,并逐步完善,从而实现栖息地的有效保护。

五、人工繁育与增殖放流行动

(一)建立人工繁育群体

1.背景。目前,在广东、浙江、上海、云南等地区开展全人工环境下鼋驯养繁育工作。近5年有关科研单位已初步突破鼋人工繁育技术,每年能够获得少量子一代个体,但全国鼋驯养繁殖平台数量和规模非常有限,难以维系人工繁育群体数量稳定地对野外群体数量的持续补充。

2.目标。掌握现有养殖群体的保种规模,维持现有保种场地设施的正常运转,扩建新的保种养殖基地和设施;开展以可持续保护为目标的鼋养殖模式,进行资源整合,最大程度保护和维护现有鼋养殖群体的遗传多样性,实现人工繁育群体的可持续扩增。

3.行动。(1)对现有人工繁育群体进行普查和登记,调查繁育群体的来源、体重、年龄、性别、繁殖史等生物学信息,采集遗传基因信息,进一步开展生理、生化等遗传学工作,建立全国性的人工圈养鼋生物学数据库。(2)整合国内野生成体鼋资源,优化种群结构,逐步建立保种场地个体交流机制,降低近亲繁殖和遗传退化风险。利用人工保种群体深入研究繁殖策略,维持群体的遗传多样性,力争在短时间内实现人工养护群体的快速增长,为自然和迁地保护群体的繁殖管理提供技术支撑。(3)建立1~2个国家级鼋保护、繁育研究中心,改善保育和野化等研究条件,满足鼋保种群体的生存和养殖实施的安全运转,支持部分有条件场地进行扩容性建设;建设2~3处能容纳100只10龄以上的现代化人工保育基地,保持基地的正常、高效运行。

(二)深入开展人工繁育技术研究

1.背景。人工养殖环境下,实现鼋物种保存和扩繁技术瓶颈已得到初步突破,但在人工驯养条件下,仍然存在疾病死亡、营养不良、苗种成活率低等问题;同时对鼋配对和交配方式、野外越冬情况、生长发育、性成熟状况等繁殖生物学情况了解仍不够深入。

2.目标。系统全面掌握鼋繁育生物学知识,创新鼋人工繁育技术,提高现有人工繁育群体的受精率、孵化率、成活率,扩大子一代、子二代繁殖规模。

3.行动。(1)深入开展鼋繁殖生物学、生态生理学、行为学等方面的研究,全面了解鼋生物学特性。(2)加强生态操控、营养需求、疾病防控等方面的技术研究,提高鼋卵受精率、孵化率和苗种培育成活率,不断扩大子一代、子二代繁殖规模。(3)整合科研力量,开展遗传多样性分析与种质资源评价,开发性别分子标记,构建优化的人工繁育种群。

(三)开展人工增殖放流

1.背景。针对目前鼋野外资源稀少,而鼋人工繁殖技术已经初步突破,在栖息地修复的情况下,可以通过人工增殖放流来逐渐恢复鼋种群的数量。

2.目标。通过家系管理,放流人工繁育幼鼋,补充野外鼋资源量;通过放归成体,逐渐重塑野外自然繁育行为,最终实现自然种群的重建与恢复。

3.行动。(1)充分利用野外鼋和人工圈养鼋子一代个体,进行资源整合和共享利用,开展家系管理,优化人工繁殖。(2)扩大鼋子一代和子二代的苗种生产能力,扩大增殖放流规模。前期以放流幼鼋为主,后期每年放流成体鼋数量10组父母本,幼鼋200只左右。(3)规范鼋增殖放流相关遗传管理,开展野化训练,提升放流鼋野外生存能力。(4)建立鼋标志放流技术方法,对放流群体的活动轨迹进行跟踪监测,科学评估增殖放流效果,制定《鼋增殖放流技术规范》。

六、遗传资源保护行动

1.背景。鼋在珠江水系、澜沧江水系、韩江水系、闽江水系、瓯江水系等地均有分布,由于地理阻隔,这些地理种群之间可能存在遗传变化、基因交流和种群异质性;我国鼋与东南亚其他国家鼋的遗传差异目前也缺少相关研究。

2.目标。开发并掌握鼋群体遗传结构及亲子鉴定技术,明确我国鼋的遗传特点和进化分类地位,构建鼋亲本及大规格后备亲本遗传信息库。

3.行动。(1)在加强鼋资源调查的同时,收集不同种群鼋样本,开展不同水系间鼋遗传多样性分析,建立完备的谱系样本库和遗传基因信息库,分析不同水系间鼋基因交流情况,了解种群分布格局及其历史动态变化,明确鼋遗传保护管理单元。(2)利用人工驯养及繁育的群体,开展遗传亲子鉴定,为鼋遗传多样性保护研究和管理提供技术保障。(3)探索鼋生殖干细胞鉴定、分离、培养及冷冻保存技术体系,尝试建立鼋生殖干细胞库,为鼋种质资源保存提供保障。

七、支撑和保障

(一)加强管理制度建设。根据鼋分布范围及特点,树立“全国一盘棋”的保护思想。依据《中华人民共和国野生动物保护法》,完善水生野生动物保护机关配套规章制度,强化保护的系统性和全局性,明确各地、各部门的职责和任务,整体推进鼋保护工作。

(二)成立鼋保护行动联盟。目前,鼋保护主要依靠地方渔政和部分科研机构来完成,保护力量薄弱,且各部门间的交流联系较少,不利于开展健康可持续的鼋群体保护工作。由行业主管部门牵头,组织全国参与鼋保护的管理机构、从事鼋保护研究的企事业单位、科研机构和社会公益团体,成立鼋保护行动联盟,搭建保护网络,建立网络地理信息共享平台,实时更新和分享各重要栖息地保护管理信息,促进成员单位之间的有效合作和协作,加强保护成员之间的交流,提高网络运行效率,真正实现资源、信息共享。

(三)开展国际合作与交流。龟鳖类动物保护一直是国际上研究的热点,在龟鳖类动物的生物学、生态学以及繁殖生物学等方面形成了丰富的理论和实践成果。鼋作为一种大型鳖科动物,与其他龟鳖物种有较多的相同或相似之处,可以借鉴和学习。通过加强国际交流和合作,培养和引进鼋保护管理、繁育技术人才和骨干力量,提高保护管理和繁育技术水平,加快鼋保护进程。

(四)加强公众宣传和科普教育。对鼋栖息地绥江江段渔民的调查显示,64%的人不认识鼋,其他地区及公众对鼋认知程度更低。各级地方政府及相关管理部门应建立经常性和普遍性的宣传机制,提高全社会对鼋认识,主动参与鼋的保护。加强《渔业法》《野生动物保护法》等法律法规宣传工作,严格规范龟鳖交易市场,及时发现和处理问题,加大执法监管和处罚力度。

(五)资金保障。积极争取将鼋拯救保护所需的资金和保护项目列入各级政府的预算和项目渠道。在执行过程中除了政府财政预算支持外,通过各种社会渠道广泛筹集保护资金,包括国内外保护团体、非政府组织、爱心人士以及各类生态补偿资金等,广泛吸纳和利用非资金形式的支持,例如设备、技术、志愿者等。在政策、经费、科研等支持下,对拯救行动计划的实施进行持续有效的管理、监督、验收、考评、总结。

附:鼋基本生物学特征

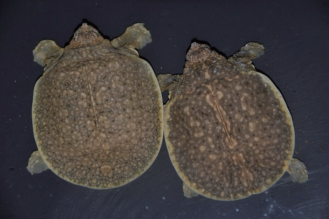

1.形态特征。鼋是大型鳖科动物,成体鼋背盘长可达100cm以上,体重可达60kg以上。头较小,头背较宽、平,皮肤光滑。吻圆,吻突短而宽圆,约为眼眶径的1/2。鼻孔位于吻端,每侧有一开孔,其中有中隔。眼小,位于额部背侧方,两额自吻端至口角处,均有较宽大的唇褶(图1)。颈部粗短,头部不能完全缩入壳内。背部平扁圆面平滑,边缘为结缔组织形成的厚实裙边。背部呈褐黄色或褐黑色,腹面黄白色,四肢棕色,成体腹部有4块发达的胼胝。四肢粗扁,不能缩入壳内,趾间蹼较大,前肢外缘和蹼均为白色。尾短,雌性的尾巴不露出裙边。肋骨8对,最后1对在背中线相切。上腹板小,被内腹板分隔开,腹面的舌腹板、下腹板和剑腹板发达。幼体背甲、头部、颈部以及四肢上有不规则的黑色和浅灰色的斑点,裙边边缘呈白色。稚幼鼋头颈部、背部上不规则分布着小黑斑,裙边边缘为浅黄色(图2)。

图1 成体鼋

图2 稚鼋

2.地理分布。历史上,鼋在我国的江西、山东、湖北、江苏、浙江、广东、海南、福建等地均有分布。在国外,鼋主要分布于印度、孟加拉国、缅甸、老挝、柬埔寨、泰国、越南、印度尼西亚、马来西亚及菲律宾等地。近些年,因栖息地破坏及人类滥捕,其分布区严重萎缩,多个鼋历史栖息地已近10年未发现野生个体。

3.栖息环境。鼋属河流定居性鳖类,暂没有发现洄游习性的研究报道。鼋主要栖息在江水较浅、流速较缓、泥沙底质、宽阔沙滩地的河道。这些场所一般河宽100~200m,平常河水流速低于1m/s,河道有较丰富的鱼虾贝等水生生物。产卵沙滩地要在长50m,宽10m以上为宜,河道要有浅水地带利于幼鼋捕食和栖息,同时要有5~8m的深水潭利于鼋越冬。

4.食性与生长。鼋肉食性,以鱼、虾、贝等水生动物为食。属变温动物,在15~37℃下均可摄食,适宜生长温度为25~32℃。幼体出壳之后便自行爬到水中,先在浅水地带活动和觅食,随着体重增加逐渐移到较深的水区。目前人工喂养的幼体一次进食量可达体重的 5%,幼鼋1周岁到3周岁平均体重分别可达到420g、690g和1400g。

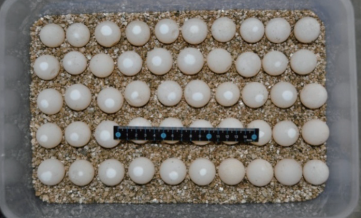

5.繁殖生物学。根据推算,野生鼋性成熟要10年以上,性成熟个体最小要达到15kg。人工驯养状态下的鼋繁殖期为5~8月,每年产5~6窝,每窝25~55枚。鼋卵圆形,刚性,卵壳钙质层较薄,均重16.82±1.99g,卵直径3.10±0.18cm(图3),自然室温下平均孵化期为64.94±3.47d,刚孵出稚鼋平均体重13.60±0.85g。与鳖科的中华鳖相比,鼋卵大、卵数多、窝数多、孵化期长。除了气温较低的冬天外,其余三个季节均可发现鼋有交配活动。雌鼋在产卵前,会提前1~3天,于夜间爬上岸寻找产卵地址。巡查确定无危险后,才挖窝产卵。整个产卵过程分为选巢期、掘巢期、产卵期、掩巢穴、回水体期等四个阶段,无护卵行为。

图3 待人工孵化的一窝卵(50枚)

京公网安备 11010802021749号 京ICP备14010675号-1

互联网新闻信息服务许可证10120170062

京公网安备 11010802021749号 京ICP备14010675号-1

互联网新闻信息服务许可证10120170062互联网新闻信息服务许可证10120170062

京公网安备 11010802021749号 京ICP备14010675号-1

中国农村杂志社唯一官网 版权所有 仿冒必究 转载请注明