基于“十四五”的发展经验,面向“十五五”乃至更远的未来,我们需要认真学习领会习近平总书记一再强调的大食物观,用大食物观更新新时代的粮食安全内涵,用大食物观统领未来的国家粮食安全战略。

用大食物观

更新粮食安全内涵

用大食物观统领国家粮食安全战略,首先是更新粮食安全内涵。

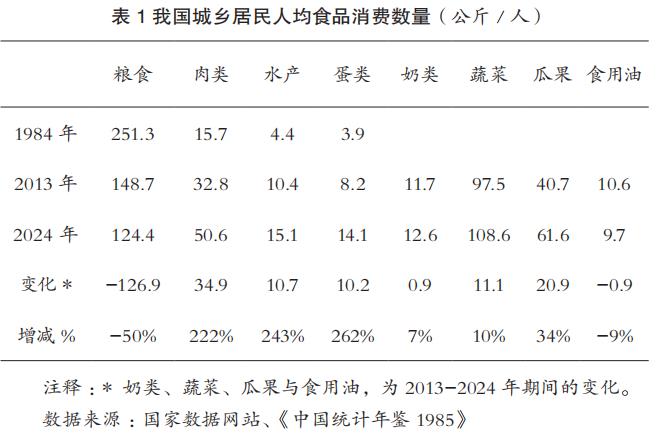

粮食安全的内涵,也是根本目标,是解决吃饭问题。在改革开放前以及改革开放初期,由于历史上长期存在的吃不饱问题,人们习惯于把吃饭问题等同于吃粮问题。“以粮为纲”的口号,就是代表。那个时候,人们的饭碗中,粮食是绝对的主角。例如,1984年,我国城乡居民每人每年消费的食物中,粮食为251.3公斤,肉类、蛋类和水产品合计仅为24公斤,不到粮食的十分之一(表1)。根据当年的《中国统计年鉴》,粮食零售的混合平均价格为0.36元/公斤,肉蛋水产零售的混合平均价格约为2.3元/公斤。按此粗略计算,每人每年粮食消费金额约90元,肉蛋水产消费金额约55元,约为粮食消费金额的60%。我国长期习惯于将粮食称为主食,将肉蛋水产和蔬菜等称为副食,无论从重量上还是金额上,在那个时代,都是名副其实的。那时的主要矛盾和粮食安全的核心内涵,是解决“吃得饱”问题。

经过了40多年的改革发展,我国取得了脱贫攻坚的伟大胜利,实现了全面小康,城乡居民人均可支配收入水平,扣除了物价因素,平均每年的增长率约为7%。我国已经全面地解决了“吃不饱”问题,粮食安全的内涵,也相应地由“吃得饱”,转变为“吃得好”。在城乡居民的食品消费结构中,人均粮食的消费数量不断减少,而其他食物的消费数量不断增加(表1)。

2024年,我国城乡居民的人均粮食消费数量已经降低到124.4公斤,而人均肉蛋水产品合计约为80公斤,约占粮食消费数量的65%。如果按照支出金额计算,粮食消费支出已经低于其他食品的消费支出。

从表1中还可以看出,2013年以来,我国食用油的需求数量是减少的。这意味着,我国大豆进口在这一期间的大幅度增加,主要目的是解决蛋白饲料需求,而不是食用油需求。

我国居民食品消费结构方面的变化趋势,可以概括为两点:第一,食品消费日益副食化。即传统的主食粮食的消费数量不断减少,而肉禽蛋奶水产和瓜果蔬菜等的消费数量不断增加。这一点,可以从表1中明确看出。第二,食品消费日益优质化,包括所有的食物产品。这一点,可以从我们每一个人的个人体验中明显感觉到。广大消费者现在需求更可口的稻米,更好吃的小麦产品,更优质(更甜、无籽、便于食用)的水果和品类更多、品质更鲜更嫩的蔬菜,以及更优质的畜产品水产品等。

习近平总书记明确指出,“‘吃饭’不仅仅是消费粮食,肉蛋奶、果菜鱼、菌菇笋等样样都是美食”、“实现各类食物供求平衡,更好满足人民群众日益多元化的食物消费需求”。

2024年,我国的人均粮食直接消费数量为124.4公斤,人均口粮(稻麦)生产数量为247公斤,是直接消费数量的2倍;人均粮食生产数量为502公斤,是直接消费数量的4倍。因此,完全可以说,我国的“口粮绝对安全”已经获得了充分的保障。

综上,根据我国广大城乡居民食物消费需求的重大变化,践行大食物观,需要更新新时代粮食安全的内涵,调整我国未来粮食战略的任务,即,要在已经实现“口粮绝对安全”的基础上,不断提高口粮质量;同时,要更加注意提供出更多数量、更多种类、更高品质的动物源食品和瓜果蔬菜等。

用大食物观

调整农业生产结构

习近平总书记提出的大食物观,不仅仅要求农业生产者要考虑到消费者的食物消费需求及其发展变化,也还要求更好地利用好各种农业土地资源。习近平总书记明确要求,“宜粮则粮、宜经则经、宜牧则牧、宜渔则渔、宜林则林”、“因地制宜培育壮大优势特色产业”。

用大食物观指导农业生产结构调整,涉及农业生产的多个层面,包括产业结构、区域结构和品种结构等。

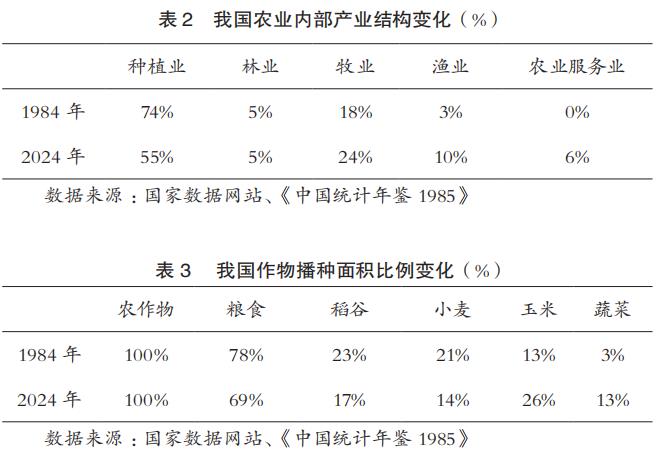

从我国农林牧渔结构看,1984年种植业占74%,而牧业和渔业合计为21%;2024年,对应的比例分别为55%和34%(表2)。即,种植业的比重大幅度降低,而牧业和渔业的比例大幅度提升。这说明,过去的40年来,我国养殖业的增长速度显著超过种植业。这个发展趋势,符合消费者食物需要的变化趋势,符合大食物观的要求。这也说明,市场机制能够按照消费者需求的变化,很好地调整资源配置。

从种植业内部看,也同样反映出这样的趋势。如表3所示,我国粮食播种面积在农作物总面积中的比例,从1984年的78%下降到2024年的69%,而同期蔬菜的播种面积从3%增长到13%。在粮食作物内部,稻谷和小麦都明显下降,而玉米从13%增加到26%,成为播种面积最大的粮食作物。这种播种面积的增减变化趋势,也同样契合了消费需求变化的趋势;玉米种植面积的大幅度增加,是为了满足畜牧业快速发展对饲料粮的需求。

从我国农业生产的区域结构看,在1984—2024年间,也发生了非常大的变化。最基础性的原因,还是市场机制充分发挥作用,使得资源配置更符合区域比较优势。不同的产品,具体原因有所不同。其中最主要的变化是:南粮北调变为北粮南调,棉花西进,林果南行等。

1984年,排名前10的粮食大省中,7个是南方省份,合计产量占全国的45%。而2024年,排名前10的粮食大省中,6个是北方省份,合计产量占全国的46%,其余4个南方省份,合计只占21%。

2024年,全国第一产粮大省是黑龙江,粮食总量占全国的11%。其中,玉米生产和大豆产量全国排名均为第一;稻谷产量与湖南并列第一。

我国的棉花生产,以前主要在东部华北平原和长江中下游平原。后来,新疆的棉花生产不断快速发展。新疆棉花占全国的比例,1984年为3%,2000年为33%,2024年为92%。

在林果生产方面,2024年,广西遥居全国第一,超过3000万吨。位居其后的水果大省山东、陕西、广东,均不到2000万吨。广西的柑桔、柿子、火龙果、百香果等产量均居全国第一。

农业生产践行大食物观,在云南、贵州和重庆等山地省份具有更加突出的重要意义。坡度大于15度的耕地所占的比例,全国平均为9%,云南、贵州和重庆则分别高达46%、44%和39%。在这些坡地占据突出比例的地方,发展农业特色产业,既是保护生态环境、提高农民收入的需要,更是践行大食物观的需要。

上述粮、棉、果等产品的区域结构变化,是自然条件、科技进步和经济比较等各个方面区域比较优势充分发挥的结果,是市场在资源配置中起决定性作用的结果,符合大食物观要求的“因地制宜”原则。

用大食物观

指导农业科技创新

践行大食物观,发挥区域比较优势,因地制宜发展农业特色产业,不仅需要解决理念问题,还需要以大食物观为指导,更新和加强农业科技创新战略和项目支持。为此,需要在以下三个方面做出改进和努力。

第一,需要更加重视小宗农产品。国家设立的各种农业科研项目,绝大部分是针对粮棉油等大宗农产品。而各地的特色农产品,通常都是小宗农产品,国家的科研投入不足,研究项目很少。今后应该不断加大对小宗农产品的科研投入,设立更多的科研项目,以调动吸引更多的农业科研人员关注和投入小宗农产品的科技创新。近年来,各地为了推动本地特色农业产业的发展,设立了一些专门的研发项目。不过,在很多中西部地区,这样的项目通常只是定向委托给省内的科研机构。这种做法有一定的理由,但却不利于吸引东部地区的国家级科研机构的研究力量。如果能够面向省内外公开招标,或者用别的方式吸引东部的创新型人才加入,包括权威专家和青年人才,效果会更好。

第二,需要更加重视产品质量提升。长期以来,我国农业科研的重点是提高产量,相对而言,对提高质量的关注度还不够高,尤其是在口粮(稻谷和小麦)方面。在粮食短缺的过去,要实现“吃得饱”的目标,这样的科研战略是正确的。而在已经实现了“吃得饱”的目标之后,口粮研究工作的重点,就应该转向以提高品质为主,重点是选择品质很好但产量不够高的品种,进行产量提升研究。而在饲料粮方面,尤其是玉米和大豆,科研的重点应该继续放在提高产量上。因为用作饲料的玉米和大豆,口味等品质的差别并不重要,玉米和大豆的质量差价很小,就是这个原因,提高产量的意义更为重要得多。我国玉米和大豆的单产水平,不到世界生产大国的60%,进一步挖掘提高玉米和大豆产量的潜力还很大。

第三,需要更加重视节约生产成本。在这方面,近年来已经日益重视了,今后需要继续加强。不同产品,需要重点解决的问题不同。在平原地区和集约养殖业,通过机械化和自动化,可以大幅度降低劳动投入成本;对于很多特色农产品来说,降低劳动成本,仍然是一个重大挑战,主要是在采摘等生产环节,采用机械化的难度和复杂程度,远远大于大田的耕种收机械化。在降低物质投入成本方面,养殖业主要是提高饲料转化率,降低饲料成本;对于种植业来说,主要是降低化肥农药灌溉水等方面的投入,这个方面的产品创新和管理创新的潜力都比较大。

京公网安备 11010802021749号 京ICP备14010675号-1

互联网新闻信息服务许可证10120170062

京公网安备 11010802021749号 京ICP备14010675号-1

互联网新闻信息服务许可证10120170062互联网新闻信息服务许可证10120170062

京公网安备 11010802021749号 京ICP备14010675号-1

中国农村杂志社唯一官网 版权所有 仿冒必究 转载请注明